Articolo di Marco Antonio Patriarca, Autore Ospite de La Lampadina

Nella babele culturale e politica in cui il mondo sembra piombato nell’ultimo trentennio è tempo di radici identitarie da cercare nella storia: mancano personaggi esemplari che stimolino l’immaginazione politica soprattutto nei giovani. Gli ecomomisti non riescono a innovare e tornano a Adam Smith, Schumpeter e Keynes; i liberal democratici riscoprono gli attualissimi ammonimenti, di Cicerone e di Tocqueville sui pericoli per le democrazie; i più noti commentatori di geopolitica, alle prese con il nuovo Dispotismo orientale russo e cinese, saltano Montesquieu e tornano al cinico realismo di Machiavelli, di Metternich e di von Clausewitz.

Frattanto, potrebbe essere il momento per riscoprire un formidabile personaggio di grande interesse soprattutto per l’Europa (un recente convegno ne ha discusso all’Università di Roma La Sapienza), di quelli che raramente si incontrano nei gironi tormentati della storia. William Penn era un quacchero inglese di una ricca famiglia ben nota alla corte inglese, studente di legge a Oxford dove si era dedicato al diritto internazionale, poi fondatore della Pennsylvania, grande ammiratore e amico degli indiani, la cui fantasia e lo spirito naturalistico, pratico e famigliare lo affascinavano al punto di studiarne anche la lingua.

Frattanto, potrebbe essere il momento per riscoprire un formidabile personaggio di grande interesse soprattutto per l’Europa (un recente convegno ne ha discusso all’Università di Roma La Sapienza), di quelli che raramente si incontrano nei gironi tormentati della storia. William Penn era un quacchero inglese di una ricca famiglia ben nota alla corte inglese, studente di legge a Oxford dove si era dedicato al diritto internazionale, poi fondatore della Pennsylvania, grande ammiratore e amico degli indiani, la cui fantasia e lo spirito naturalistico, pratico e famigliare lo affascinavano al punto di studiarne anche la lingua.

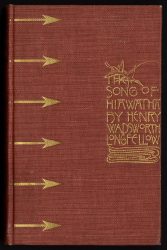

Sono interessato all’argomento per due ragioni: la prima è che, ai tempi della scuola, nella letteratura del far-west americano, nei conflitti fra inglesi, americani francesi, cow-boy¸ militari e indiani, fra i fumetti e i libri di Fenimore Cooper e di Zane Grey, ho sempre tifato per gli indiani. La seconda è che a 13 anni, il mio primo vero e indimenticabile amore era una ragazzina indiana di una tribù dei Delaware: si chiamava “Minnehaha acqua che ride” era la meravigliosa figlia di Nakomis, figlia della luna nel grandioso poema americano The Song of Hiawatha di Henry Longfellow, che mia madre stava leggendo. Ma, mentre leggevo le gesta eroiche di Hiawatha, spirito intelligente, generoso e grande cacciatore e conoscitore delle natura, pensavo solo alla mia Mennehaha, serenamente seduta accanto al suo wigwam in riva al Gitchee Goomie con i lunghi capelli neri rilucenti elegantemente intrecciati dietro la nuca e gli occhi scintillanti, avvolta in un panno rosso ricamato e le sue braccia nude appoggiate sulle ginocchia. Ho persino memorizzato alcuni versi del poeta che la celebravano.

Sulle vicende dei nativi americani, da come si sono raccontate dai media, ho sempre avanzato riserve alle esagerazioni storiche e giornalistiche secondo le quali, gli europei avrebbero “sterminato” milioni di nativi americani. Alla scoperta le popolazioni native nel continente, dal Messico al Canada, arrivavano, a seconda delle varie stime (Pierre, Chaunu, Frederick J. Turner, Angie Debo, John. Dunn ecc.) fra 5 e 9 milioni di anime. Gli irochesi in Canada, ad esempio, a metà del ‘600 erano circa 45.000 e in America 81.000. Nelle guerre degli europei, e poi degli americani, contro Sioux, irochesi, Delaware, Lenni, Lakota, Lenape, Tuscarosa, Algonquin, e molte altre tribù, i morti di ogni guerra furono centinaia non migliaia. Ad esempio nel massacro della infausta battaglia di Little Big Horn (1876) il famigerato settimo Cavalleria del Generale Custer perse 300 soldati, incluso lui stesso; mentre gli indiani, a quanto si è potuto sapere, ne persero solo circa 50; nella orrenda e involontaria battaglia di Wounded Knee morirono 300 Indiani e 78 americani. Nel 1854 Nuvola Rossa con una coalizione di Cheyenne, Sioux e Arapaho cacciò per mezzo secolo gli americani dal Wyoming. Detto ciò, fra il ‘700 e il ‘900 con l’avanzare della modernità americana e della società industriale, delle ferrovie e della competitiva ed egocentrica, il mondo di nativi americani era ormai divenuto irriconoscibile. Gli indiani isolati in riserve, continuamente attraversate  dalle ferrovie, ridotte di dimensioni, ipotecate o vendute sottoprezzo ai cosiddetti grafters, divennero poveri e infelici, spesso preda dell’alcool e non più indipendenti; Intere comunità furono decimate da gravi malattie come il vaiolo, la dissenteria e la scabbia, importate dagli europei. Di conseguenza i nativi si ridussero nel numero ed alla fine dell’Ottocento, per esempio, la grande riserva di Pine Ridge contava solo 19.000 Sioux nel disinteresse generale e nell’oblio dei loro stessi valori naturali famigliari, simbolici e spirituali.

dalle ferrovie, ridotte di dimensioni, ipotecate o vendute sottoprezzo ai cosiddetti grafters, divennero poveri e infelici, spesso preda dell’alcool e non più indipendenti; Intere comunità furono decimate da gravi malattie come il vaiolo, la dissenteria e la scabbia, importate dagli europei. Di conseguenza i nativi si ridussero nel numero ed alla fine dell’Ottocento, per esempio, la grande riserva di Pine Ridge contava solo 19.000 Sioux nel disinteresse generale e nell’oblio dei loro stessi valori naturali famigliari, simbolici e spirituali.

William Penn, rigoroso quacchero, abbondava proprio in quel genere di valori che ammirava nei nativi americani che, nella sua vita inglese, non sembrava aver trovato: la tolleranza religiosa, la pace, l’amicizia e l’avversione per ogni forma di dipendenza o di schiavitù. Da giovane si era schierato contro i cattolici in Irlanda, dove era finito in prigione e in Inghilterra, per la sua opposizione alle nuove riforme della chiesa anglicana, era stato spedito alla famigerata Tower. Appena sbarcato in Pennsylvania, regione assegnata dal re a suo padre, indirizzò subito una famosa lettera ai capi indiani: “Cari amici, un solo grande potente Dio ha fatto il mondo con tutte le cosa che contiene…questo grande Dio ha scritto nei nostri cuori la sua legge secondo la quale ci viene domandato di amarci e farci del bene e non del male.. Dio ha voluto che mi interessassi delle vostre parti del mondo”.

Penn se ne interessò per davvero e per una quindicina d’anni ebbe più dimestichezza con gli indiani che con gli altri coloni inglesi, francesi, tedeschi e olandesi. Come scrisse Soderlung “fu l’architetto della Pennsylvania e l’attento urbanista della città di Philadelphia… contribuì a creare una società modello, tollerante, aperta e fondata sull’armonia consensuale.” A Philadelphia assegnò generosamente lotti di terreno ai coloni assicurando l’isolamento dall’umidità delle strade, la sicurezza degli attracchi per le navi, le piattaforme per le canoe degli indiani lungo il Delaware, le scuole. Inoltre, come scrive Marinella Salari “Penn riconobbe agli indiani Lenni Lenape la capacità insolita di saper gestire le relazioni con gli europei e di collaborare economicamente e socialmente con gli europei per i comuni interessi”.

Penn se ne interessò per davvero e per una quindicina d’anni ebbe più dimestichezza con gli indiani che con gli altri coloni inglesi, francesi, tedeschi e olandesi. Come scrisse Soderlung “fu l’architetto della Pennsylvania e l’attento urbanista della città di Philadelphia… contribuì a creare una società modello, tollerante, aperta e fondata sull’armonia consensuale.” A Philadelphia assegnò generosamente lotti di terreno ai coloni assicurando l’isolamento dall’umidità delle strade, la sicurezza degli attracchi per le navi, le piattaforme per le canoe degli indiani lungo il Delaware, le scuole. Inoltre, come scrive Marinella Salari “Penn riconobbe agli indiani Lenni Lenape la capacità insolita di saper gestire le relazioni con gli europei e di collaborare economicamente e socialmente con gli europei per i comuni interessi”.

Il suo successo fu riconosciuto ovunque come del tutto eccezionale. Tuttavia, alla fine del secolo, dopo un breve ritorno in patria, le vicende politiche cambiarono anche in America e Penn dovette subire tradimenti e sopraffazioni da alcuni suoi collaboratori. A causa della sua nota generosità e il continuo accesso al credito, si era spinto troppo avanti e i suoi meriti umanitari e sociali finirono sepolti dal crescente debito pubblico. Così, alla fine del 1701, William Penn è stato forse l’unico grande protagonista nella creazione della nuova civiltà americana che, arrivato in America da ricco, e dopo aver raggiunto ogni successo e ottenuto ogni riconoscimento, tornò in Inghilterra da povero, carico di debiti, forse non suoi, per cui aveva prestato garanzie. Dato il suo cosmopolitismo durante tutti gli anni creativi in Pennsylvania, Penn non potette non fare il paragone fra il modello di società che stava tentando di fondare in America con ciò che avveniva nell’Europa nella Guerra dei Trent’anni devastata dagli implacabili conflitti religiosi, dall’assolutismo francese, spagnolo e imperiale, dall’intolleranza dei cattolici e dalle guerre dinastiche.

Intorno al 1691, forte delle sue convinzioni avvenne l’ultima sorpresa nella vita di William Penn: si auto assegnò la missione di salvare la pace in Europa e si mise a lavorare su un saggio nel quale si prefigurava nientedimeno che l’unificazione dei governi, dei Consigli e delle assemblee dei parlamenti europei, anche russi e turchi, aprendone i territori e coordinandone anche la politica estera ai fini del mantenimento della pace. Il saggio di una ventina di pagine prevedeva regolamenti, statuti, stanze arbitrali e conferenze consiliari, incessanti comunicazioni interne imponendo la presenza obbligatoria dei rappresentanti di ogni entità sovrana. Il testo fu pubblicato anonimo in quattro edizioni nel 1693 e fu tradotto in francese nei primi del ‘700. Dalla lettura di quel documento si ricava immediatamente l’importanza che Penn attribuisce al diritto internazionale e la convinzione che ciò che il lungimirante quacchero aveva in mente era niente di meno che qualcosa di molto simile a una costituzione degli Stati Uniti d’Europa, quasi un secolo prima di quella americana. Il testo contiene idee ed un ampio convegno ne ha discusso all’Università di Roma La Sapienza: osservazioni per nulla marginali che potrebbero tornare utili a far suonare la sveglia alla nostra Europa alle prese con il nuovo dispotismo orientale, prima che si sgretoli.

Che personaggio! Idealista, poliedrico, geniale. Mi meraviglia che non sia già l’eroe di una fiction.