Articolo di Elvira Amabile Coppola, Autore Ospite de La Lampadina

Il dialetto è le nostre origini. Dentro c’è la musica delle matriarche che ci hanno generato. La musica della terra di cui siamo impastati legata al genius loci che indelebile segna il nostro essere e il nostro divenire ovunque la vita ci conduca. Conserviamolo il nostro dialetto! Anche se via via che il linguaggio si attualizza trasformandosi, inglobando parole straniere e adattandosi a tendenze atteggiamenti e a costumi correnti, il dialetto diventa “cultura sparita”. Il linguaggio dialettale sempre di più si avvia a diventare “cultura di nicchia”. Se proprio va bene accondiscendiamo che resti almeno una “cadenza del linguaggio”. Quasi un divertimento esercitarsi ad intuire la regione di origine di chi parla: Sardegna? Toscana? Sicilia? A volte con una fitta di dispiacere mi rendo conto che ancora viene considerato in senso dispregiativo, quasi appartenenza ad uno status inferiore.

siamo impastati legata al genius loci che indelebile segna il nostro essere e il nostro divenire ovunque la vita ci conduca. Conserviamolo il nostro dialetto! Anche se via via che il linguaggio si attualizza trasformandosi, inglobando parole straniere e adattandosi a tendenze atteggiamenti e a costumi correnti, il dialetto diventa “cultura sparita”. Il linguaggio dialettale sempre di più si avvia a diventare “cultura di nicchia”. Se proprio va bene accondiscendiamo che resti almeno una “cadenza del linguaggio”. Quasi un divertimento esercitarsi ad intuire la regione di origine di chi parla: Sardegna? Toscana? Sicilia? A volte con una fitta di dispiacere mi rendo conto che ancora viene considerato in senso dispregiativo, quasi appartenenza ad uno status inferiore.

Il sud è particolarmente penalizzato dal tempo della conquista delle terre per fare l’unità d’Italia. Costrinsero le genti a vergognarsi della loro lingua. Il mondo dello spettacolo fortunatamente ancora lo utilizza almeno per coloriture pittoresche e rievocazioni storiche. La radio e la televisione non erano affatto indulgenti e costringevano a scuole di dizione tutti i loro presentatori. Tutt’ora ma con più tolleranza verso qualche accenno di coloritura regionale.

Certe espressioni e alcune parole i ragazzi non sanno nemmeno più cosa significhino. Faccio un esempio “purtuallo” cioè arancia. Di tanto in tanto torno a Cava dei Tirreni alla casa dei miei. Per esercitarmi a riparlare in dialetto ho chiesto ad un giovane fruttivendolo sotto casa di mio papà di pesarmene un chilogrammo. “Nu chilo ‘e purtuall Giovinò” Non sapeva cosa fossero. Una bellissima parola quasi perduta. Un piccolo gioiello che ci legava agli spagnoli. Come muccaturo (fazzoletto) ci lega a francesi e spagnoli (mouchoir o mocador) e sciuscià agli americani. Quasi tutti sanno che erano gli scugnizzi chiamati così da quando arrivarono gli americani. C’era ancora la guerra, e gli scugnizzi si industriavano a raggranellare qualche spicciolo facendo i lustrascarpe (shoes shean). Girarono persino un film, oramai icona della storia del cinema. La parola è rimasta napoletanizzata. Sciuscià.

Certe espressioni e alcune parole i ragazzi non sanno nemmeno più cosa significhino. Faccio un esempio “purtuallo” cioè arancia. Di tanto in tanto torno a Cava dei Tirreni alla casa dei miei. Per esercitarmi a riparlare in dialetto ho chiesto ad un giovane fruttivendolo sotto casa di mio papà di pesarmene un chilogrammo. “Nu chilo ‘e purtuall Giovinò” Non sapeva cosa fossero. Una bellissima parola quasi perduta. Un piccolo gioiello che ci legava agli spagnoli. Come muccaturo (fazzoletto) ci lega a francesi e spagnoli (mouchoir o mocador) e sciuscià agli americani. Quasi tutti sanno che erano gli scugnizzi chiamati così da quando arrivarono gli americani. C’era ancora la guerra, e gli scugnizzi si industriavano a raggranellare qualche spicciolo facendo i lustrascarpe (shoes shean). Girarono persino un film, oramai icona della storia del cinema. La parola è rimasta napoletanizzata. Sciuscià.

Le nostre terre attraversate dalle varie dominazioni assorbivano facendole proprie parole, usanze, ricette. Le culture si mescolavano arricchendosi come sempre è successo. Il nostro popolo, quello napoletano per intenderci, si esprimeva sovente per metafore. Erano popolani spesso analfabeti. Non erano andati a scuola fino alle medie o al liceo, come oggi il giovane simpatico fruttivendolo che non sapeva che “u purtuall” era un’arancia.

Esprimersi per metafore denota una raffinatezza di pensiero che prescinde dalla formazione scolastica che ti erudisce. Infine è cultura profonda. Sapreste capire che vuol dire “t’aggio cunusciut pire”? Traduco: ti ho conosciuto pero. È un modo per dire a qualcuno che ti ha sempre deluso, che continua a deluderti senza rimedio. Si riferisce alla storia di un contadino che si prendeva cura dei suoi alberi da frutto. Un albero di pere in particolare non produceva mai niente! Finché il contadino non decise di segarlo e farne un crocifisso. Pregando chiedeva qualche grazia! Niente! E allora il contadino scoraggiato si rivolge al crocifisso con quell’espressione che ho riportato sopra, “t’aggio cunusciuto piro” volendo intendere “ non facevi frutti quando eri un pero e quindi non c’è speranza non fai grazie ora che sei un crocifisso”. Ecco la meraviglia e la ricchezza interpretativa di un popolo che anche senza istruzione riesce in un’espressione a sintetizzare competenza psicologica, analisi di costume, ineluttabilità di rassegnazione. Tutto questo e tanto ancora rappresentano i nostri dialetti.

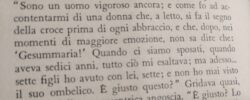

Improvvisamente tornando nel mio mondo antico ho avuto timore che la nostra incolpevole indifferenza lasciasse che questo tesoro si perdesse. I puristi del “volgare” si esprimano ove opportuno. Il “volgare” unifica come è giusto che sia. Dante ce lo ha imposto con il miracolo universale della Divina Commedia. La nostra attuale lingua italiana è molto bella elegante e musicale. Una riflessione a parte merita il linguaggio dei giovani in particolare diventato “gergo” con neologismi curiosi, a volte indecifrabili dagli adulti. Divertente e interessante addentrarcisi facendosi aiutare da un nipote magari. Tuttavia riascoltando le voci della gente che ancora comunica in dialetto ho ritrovato l’amore della nonna. Parlava solo napoletano e francese che orgogliosamente definiva “A lingua d’u Re”. In effetti era la lingua ufficiale dei diplomatici alla corte dello Zar. Ho ritrovato il calore del popolo cui appartengo, della signora che ci portava le uova fresche e le primizie. Dei gentiluomini che si rivolgevano cedendo il passo, toccandosi il cappello e mai dando del tu. Anche tra amici. Anche tra parenti. Nell’intonazione c’era rispetto affetto tenerezza contenuta perché non esisteva la confidenza tattile a cui ci abbandoniamo oggi. E forse in questa nuova emergenza sanitaria che fa tanta paura dovremo di nuovo perdere l’abitudine di abbracciarci e baciarci. Un tempo la gente non si toccava se non nell’intimità. Chi non ricorda il Gattopardo che nel descrivere i rapporti con la sposa e giustificare le sue scappatelle faceva cenno ad una pudicissima camicia da notte fornita di spacco per consentire l’unione. Sia pure

Improvvisamente tornando nel mio mondo antico ho avuto timore che la nostra incolpevole indifferenza lasciasse che questo tesoro si perdesse. I puristi del “volgare” si esprimano ove opportuno. Il “volgare” unifica come è giusto che sia. Dante ce lo ha imposto con il miracolo universale della Divina Commedia. La nostra attuale lingua italiana è molto bella elegante e musicale. Una riflessione a parte merita il linguaggio dei giovani in particolare diventato “gergo” con neologismi curiosi, a volte indecifrabili dagli adulti. Divertente e interessante addentrarcisi facendosi aiutare da un nipote magari. Tuttavia riascoltando le voci della gente che ancora comunica in dialetto ho ritrovato l’amore della nonna. Parlava solo napoletano e francese che orgogliosamente definiva “A lingua d’u Re”. In effetti era la lingua ufficiale dei diplomatici alla corte dello Zar. Ho ritrovato il calore del popolo cui appartengo, della signora che ci portava le uova fresche e le primizie. Dei gentiluomini che si rivolgevano cedendo il passo, toccandosi il cappello e mai dando del tu. Anche tra amici. Anche tra parenti. Nell’intonazione c’era rispetto affetto tenerezza contenuta perché non esisteva la confidenza tattile a cui ci abbandoniamo oggi. E forse in questa nuova emergenza sanitaria che fa tanta paura dovremo di nuovo perdere l’abitudine di abbracciarci e baciarci. Un tempo la gente non si toccava se non nell’intimità. Chi non ricorda il Gattopardo che nel descrivere i rapporti con la sposa e giustificare le sue scappatelle faceva cenno ad una pudicissima camicia da notte fornita di spacco per consentire l’unione. Sia pure impreziosita da ricami con la scritta : “non lo fò per piacer mio ma per dar dei figli a Dio” Persino le effusioni ai figlioletti erano più misurate. Ci si inchinava, un cenno della testa, un sorriso composto, un’intonazione della voce che il dialetto esprimeva benissimo. Tutto questo bastava per capirsi. Intendiamoci: nessun rimpianto! Tuttavia, riascoltando le voci dei miei compaesani al ritorno nella mia terra, ho ritrovato un mondo che sembrava dimenticato dentro di me È riaffiorata una gioia calma, antica. Mi ha fatto bene. Ho compreso di avere un patrimonio da preservare. Ce lo abbiamo tutti noi abitanti di questa magnifica terra italica dove ogni regione ha regalato al mondo cultura linguaggi storia. I nostri dialetti sono lingue preziose. Noi ne siamo ancora i custodi. Forse ne siamo gli ultimi testimoni e portatori. Non dimentichiamolo lasciando che questo tesoro affondi dentro di noi. La musica del dialetto identifica, culla, rassicura. Cerchiamo di non smarrirla.

impreziosita da ricami con la scritta : “non lo fò per piacer mio ma per dar dei figli a Dio” Persino le effusioni ai figlioletti erano più misurate. Ci si inchinava, un cenno della testa, un sorriso composto, un’intonazione della voce che il dialetto esprimeva benissimo. Tutto questo bastava per capirsi. Intendiamoci: nessun rimpianto! Tuttavia, riascoltando le voci dei miei compaesani al ritorno nella mia terra, ho ritrovato un mondo che sembrava dimenticato dentro di me È riaffiorata una gioia calma, antica. Mi ha fatto bene. Ho compreso di avere un patrimonio da preservare. Ce lo abbiamo tutti noi abitanti di questa magnifica terra italica dove ogni regione ha regalato al mondo cultura linguaggi storia. I nostri dialetti sono lingue preziose. Noi ne siamo ancora i custodi. Forse ne siamo gli ultimi testimoni e portatori. Non dimentichiamolo lasciando che questo tesoro affondi dentro di noi. La musica del dialetto identifica, culla, rassicura. Cerchiamo di non smarrirla.

Bello l’articolo sui dialetti di Elvira Amabile. Sono pienamente d’accordo con lei. I dialetti sono le nostre origini! Non si devono perdere!

Abbiamo le canzoni napoletane che sono eterne e conserveranno la lingua

Certamente le canzoni napoletane restano una specie di custodia. Ma non tutti i dialetti hanno delle espressioni musicali così universalmente apprezzate. Sono coloriture folcloristiche. Poco più.